POR ÓSCAR GONZÁLEZ AZUELA, CRONISTA DE LAGOS DE MORENO, JALISCO (MÉXICO)

Sabemos de la gran afición de Azuela por la ópera y el teatro desde su época de estudiante en que las gozó llegando incluso a empeñar su elegante capa a fin de comprar el abono respectivo para el Teatro Degollado, lugar en que llegó a rentar un cuarto al final de su vida estudiantil, de lo cual deja constancia por escrito, tal vez con el fin de escuchar en lejanía a músicos, cantantes y actores.

Su interés por la pintura y la escultura lo demostró al estar inscrito en las Galerías Europeas, postales que recibía de manera cotidiana y que compartía con sus hijos organizándoles concursos según su edad a fin de que, a pesar de las privaciones económicas, pudieran tener un buen nivel de conocimiento en torno al tema, mismo que todos demostrarían al paso del tiempo.

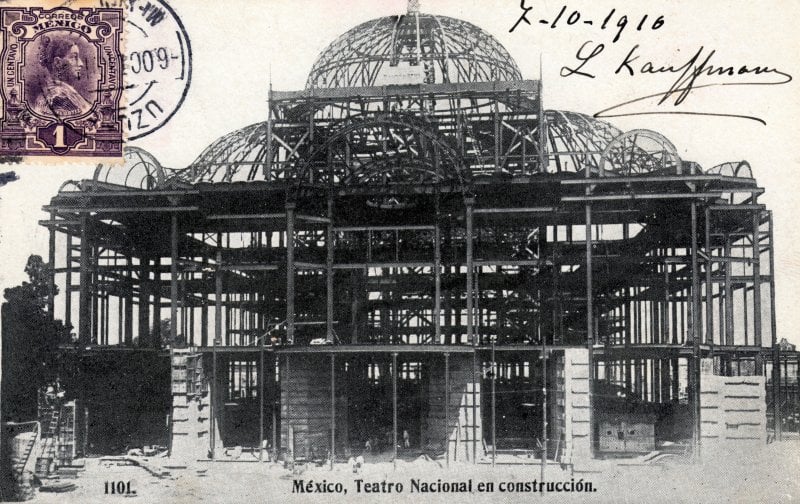

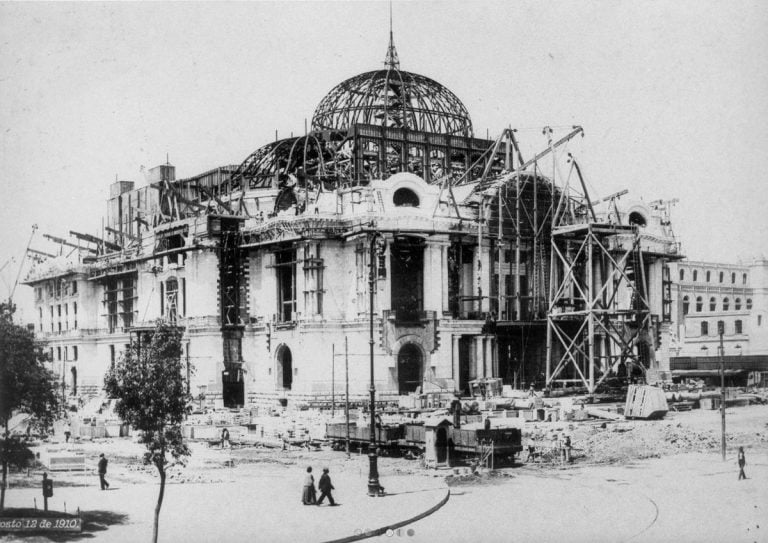

Llegados a la Ciudad de México, el abuelo solía caminar rumbo al Centro, distraído y a la vez dilatando la pupila en torno a personajes y escenas dignos de ser reproducidos por su mágica pluma. Seguramente se percató del reinicio de las obras en torno al Palacio de Bellas Artes, deseando volver a acudir a escenificaciones y conciertos a los que fue tan afecto, en la espera de que para la conclusión del lugar, hubiera época de vacas ya no tan flacas, lo que ocurrió a partir del circunstancial descubrimiento de su novela “Los de abajo” por parte de la crítica literaria en 1925. Inició así el reconocimiento, las entrevistas y otras obligaciones paralelas que complicaron su actividad como médico en la clínica de beneficencia de Tepito y su propia creación literaria.

Él seguía curando su frustración revolucionaria con el bisturí transformado en pluma, volcando con amargura la contemplación de los farsantes que de un día para otro se convertían en grandes millonarios merced a su oportunismo político, tal como ahora.

A fines de 1934 supo de la próxima inauguración del Palacio de Bellas Artes, ignorando la futura relación que tendría ese espacio con su vida y con su muerte.

Nueve años después de aquella inauguración será considerado parte del grupo que como miembros fundadores integrarían El Colegio Nacional; esto que le dará un roce inesperado con los miembros de la intelectualidad mexicana que emerge de la época de la revolución armada que configura la cara de una nueva nación; entre ellos cosechará un manojo de buenos amigos con quienes se identifica dadas sus luces y valor intelectual.

Luego de las visitas que Rivera le hiciera en su casa de Santa María, los suponemos ingresando al recinto de Bellas Artes para escuchar de primera mano su explicación al “Hombre controlador del universo”; con su paisano y gran amigo José Clemente Orozco para hacer lo propio en torno a su “Khatarsis”; o bien para conocer «El Tormento de Cuauhtémoc» de Siqueiros, personaje ajeno a El Colegio y por quien no tuvo mayor simpatía, a pesar de haberse conocido en la cofradía del Centro Bohemio de Guadalajara en el lejano año de 1915.

Corría 1949 cuando Azuela asistió al primer homenaje luctuoso que se hacía en el vestíbulo del lugar por la muerte de su colega José Clemente Orozco; es a fines de ese año que gana el Premio Nacional por su obra cumbre, «Los de abajo», misma que fue montada en el escenario de Bellas Artes, lugar para el que jamás la llegó a considerar; evocaría quizás durante la representación, el tiempo en que tomaba apuntes cercanos al silbido de las balas. Este era también un homenaje que se brindaba al viejo médico novelista, al revolucionario congruente que viviría poco más de un año.

Totalmente preparado para enfrentarle, la muerte le alcanza el primero de marzo de 1952; su cuerpo fue velado en la sala de su modesta casa de Álamo, precisamente en donde recibía a sus pacientes pobres para consulta; sin embargo, el estado reclamó al hombre y a la obra montando homenaje nacional en el máximo espacio dedicado a nuestras artes así como sepultura en el recinto dedicado a los cadáveres que poseyeron el alma de los grandes: la Rotonda de los Hombres -hoy personas- Ilustres.

Mi tío Antonio me comentaba: “Yo quería llorar a mi padre, ya no nos dejaron; de pronto nos dejó de pertenecer”. Desfiló así ante su cadáver, una gran cantidad de gente cercana, aunque también políticos acongojados y farsantes; algo así como una nueva versión de sus obras que incluía todo el dolor e ironía que brotara de la pluma que antes empuñara aquel cadáver.

Tiempo después de su muerte, José Alvarado escribió, haciendo un paralelismo literario entre “Santa” y “Los de abajo”:

“Mariano Azuela mató a Santa, no por ineptitud quirúrgica, sino por habilidad literaria. La Pintada y sobre todo, La Malhora, quitaron a la cortesana crinolina grata a los discípulos de Limantour. Si Azuela estrujó el almidón de don Federico Gamboa, López Velarde marchitó la gardenia en la solapa de Gutiérrez Nájera y, sin querer o a sabiendas, hizo de La Amada Inmóvil de Amado Nervo una mueble momia.

Azuela no es el paralelo literario de la pintura de Saturnino Herrán, la música de Manuel M. Ponce ni las lecciones filosóficas de Antonio Caso. Resulta, más bien, un precursor de Orozco y de Diego; de Silvestre Revueltas, de un escultor cuyo barro todavía se rebela entre los dedos; de un poeta con palabra aún insurrecta en muchos aspectos de la narrativa contemporánea. Fue médico de pueblo, novelista de a caballo; señor –no cortesano ni menos novio- de la palabra.

Cuando su cuerpo yacía, a la luz de cuatro cirios, en su modesta casa de la calle de Álamo, lloraban en la puerta diez o doce mujeres de rebozo: “se nos murió el doctor”, decían en voz baja y entrecortada. Ninguna, sin duda, había leído una sola de sus novelas; pero, sin saberlo, comprobaron: el médico de barrio y de pueblo, había sido, dueño ya de gloria, un médico del pueblo. El novelista quedaba para muchos pueblos.

Demetrio Macías y el Güero Margarito rondan el Cañón de Juchipila en espera de justicia todavía incumplida, mientras que a La Pintada, ningún cursi habrá de llevarle flores a Chimalistac”.

Varios oradores hablaron ya en el Panteón de Dolores, pero esa es otra historia…

Archivos

- Elegir el mes

- abril 2025 (334)

- marzo 2025 (444)

- febrero 2025 (350)

- enero 2025 (412)

- diciembre 2024 (392)

- noviembre 2024 (403)

- octubre 2024 (413)

- septiembre 2024 (274)

- agosto 2024 (294)

- julio 2024 (465)

- junio 2024 (457)

- mayo 2024 (481)

- abril 2024 (433)

- marzo 2024 (500)

- febrero 2024 (400)

- enero 2024 (463)

- diciembre 2023 (474)

- noviembre 2023 (463)

- octubre 2023 (461)

- septiembre 2023 (416)

- agosto 2023 (420)

- julio 2023 (410)

- junio 2023 (433)

- mayo 2023 (460)

- abril 2023 (478)

- marzo 2023 (476)

- febrero 2023 (428)

- enero 2023 (433)

- diciembre 2022 (441)

- noviembre 2022 (400)

- octubre 2022 (404)

- septiembre 2022 (421)

- agosto 2022 (413)

- julio 2022 (434)

- junio 2022 (429)

- mayo 2022 (436)

- abril 2022 (451)

- marzo 2022 (440)

- febrero 2022 (402)

- enero 2022 (402)

- diciembre 2021 (406)

- noviembre 2021 (402)

- octubre 2021 (373)

- septiembre 2021 (336)

- agosto 2021 (318)

- julio 2021 (307)

- junio 2021 (292)

- mayo 2021 (288)

- abril 2021 (264)

- marzo 2021 (274)

- febrero 2021 (266)

- enero 2021 (280)

- diciembre 2020 (300)

- noviembre 2020 (252)

- octubre 2020 (281)

- septiembre 2020 (264)

- agosto 2020 (290)

- julio 2020 (353)

- junio 2020 (375)

- mayo 2020 (428)

- abril 2020 (389)

- marzo 2020 (375)

- febrero 2020 (399)

- enero 2020 (386)

- diciembre 2019 (393)

- noviembre 2019 (472)

- octubre 2019 (392)

- septiembre 2019 (377)

- agosto 2019 (374)

- julio 2019 (451)

- junio 2019 (427)

- mayo 2019 (447)

- abril 2019 (471)

- marzo 2019 (634)

- febrero 2019 (589)

- enero 2019 (639)

- diciembre 2018 (248)

- noviembre 2018 (332)

- octubre 2018 (334)

- septiembre 2018 (200)

- agosto 2018 (157)

- julio 2018 (238)

- junio 2018 (234)

- mayo 2018 (208)

- abril 2018 (262)

- marzo 2018 (257)

- febrero 2018 (228)

- enero 2018 (333)

- diciembre 2017 (265)

- noviembre 2017 (309)

- octubre 2017 (362)

- septiembre 2017 (318)

- agosto 2017 (253)

- julio 2017 (270)

- junio 2017 (338)

- mayo 2017 (322)

- abril 2017 (301)

- marzo 2017 (355)

- febrero 2017 (378)

- enero 2017 (333)

- diciembre 2016 (439)

- noviembre 2016 (616)

- octubre 2016 (417)

- septiembre 2016 (283)

- agosto 2016 (269)

- julio 2016 (270)

- junio 2016 (390)

- mayo 2016 (420)

- abril 2016 (398)

- marzo 2016 (368)

- febrero 2016 (385)

- enero 2016 (367)

- diciembre 2015 (396)

- noviembre 2015 (328)

- octubre 2015 (364)

- septiembre 2015 (285)

- agosto 2015 (260)

- julio 2015 (281)

- junio 2015 (293)

- mayo 2015 (283)

- abril 2015 (303)

- marzo 2015 (347)

- febrero 2015 (326)

- enero 2015 (333)

- diciembre 2014 (355)

- noviembre 2014 (391)

- octubre 2014 (380)

- septiembre 2014 (226)

- agosto 2014 (177)

- julio 2014 (200)

- junio 2014 (234)

- mayo 2014 (281)

- abril 2014 (299)

- marzo 2014 (267)

- febrero 2014 (284)

- enero 2014 (244)

- diciembre 2013 (209)

- noviembre 2013 (246)

- octubre 2013 (232)

- septiembre 2013 (209)

- agosto 2013 (180)

- julio 2013 (219)

- junio 2013 (107)

- abril 2013 (1)

- enero 2013 (1)

- junio 2012 (1)

- diciembre 2011 (1)

- noviembre 2011 (4)

- marzo 2010 (2)

- febrero 2010 (1)

- marzo 2008 (105)

- febrero 2008 (67)

- enero 2008 (68)

- diciembre 2007 (48)

- noviembre 2007 (27)

- octubre 2007 (31)

- septiembre 2007 (17)

- agosto 2007 (22)

- julio 2007 (8)

- junio 2007 (5)

- mayo 2007 (22)

- abril 2007 (30)

- marzo 2007 (14)