POR ANTONIO HERRERA CASADO, CRONISTA OFICIAL DE GUADALAJARA.

Esta semana me publica #NuevaAlcarria un artículo que sintetiza la historia y la esencia de #Villaflores, ese poblado agrícola en término de Guadalajara que fue construido por el ARQUITECTO VELÁZQUEZ y que tampoco este año ha encontrado una solución a su abandono.

Leerlo en https://www.herreracasado.com/…/el-poblado-de…/

ARTÍCULO:

Voy a hacer un gran esfuerzo por describir, en este artículo, y sin más calificativos, uno de los elementos patrimoniales más destacados de la ciudad de Guadalajara, aunque esté separada de la masa de edificios urbanos unos 8 kilómetros al este en dirección a Cuenca, sobre la meseta alcarreña. Y digo gran esfuerzo porque voy a prescindir de aplicar calificativos a lo que supone su destrucción sistemática y su abandono total, hoy en día.

Situado en el término municipal de Guadalajara, en el inicio de la meseta cerealista alcarreña en dirección al Tajo y Cuenca, se halla esta colonia agrícola, que fue creada en 1886 por doña María Diega Desmaissières y Sevillano, condesa de la Vega del Pozo, para cultivar los territorios de ese área que le pertenecían, y que sus padres y abuelos habían adquirido, en tiempos de la Desamortización, de lo que el Estado había tomado a los jerónimos del cercano monasterio de San Bartolomé de Lupiana.

El nombre de Villaflores, que usaba desde el siglo XVII, le viene al lugar por herencia del que primitivamente había tenido el cercano pueblo de Iriépal, a cuyo término perteneció en un principio. La propiedad comprendía un enorme espacio de miles de hectáreas, incluyendo zonas de monte bajo, encinar y quejigar, más olivares en laderas, y amplias zonas de cultivo de secano. La finca estaba atravesada por la Galiana o camino principal de la Cañada Real Riojana, junto a la cual se alzó la colonia de Villaflores.

La propietaria decidió centralizar las actividades agropecuarias de aquella finca agrícola, que ella quería hacer modélica, junto a la referida Galiana, instalando un gran edificio que centralizara las actividades, y añadiendo en su entorno viviendas para los colonos, una iglesia para su asistencia espiritual, un enorme palomar que fuera también fuente de recursos, y diversas otras instalaciones en el entorno, como una bodega, dos norias o molinos de aceite, y almacenes diversos. Para hacer realidad ese proyecto, le hizo el encargo al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, quien hacia 1890 inició los trabajos de planificación y dirección de las obras, que concluirían poco tiempo después.

El conjunto de Villaflores siguió prestando sus esperados servicios de centralización de una continua actividad agropecuaria, desde 1890 hasta 1980, aproximadamente un siglo. A la muerte de la condesa, recibieron en herencia los edificios de la colonia y el conjunto de tierras en su torno la familia de los marqueses de Casa Valdés, quienes hacia el año 2000 se deshicieron de todo, vendiendo el conjunto al Ayuntamiento de Guadalajara y el edificio central a una empresa constructora que se comprometió a instalar en él un hotel y en su torno una urbanización de lujo. La crisis financiera de 2008 paralizó esas ideas, y la destrucción del conjunto, que había empezado a comienzos del siglo XXI, se acentuó, con vandalismo continuado e incontrolado por parte de misteriosos grupos destructivos, hasta llegar en 2020 al abandono total, la destrucción sistematizada, y el hundimiento propiciado por los agentes atmosféricos. El interés patrimonial el conjunto, no obstante, y gracias al empeño de algunos ciudadanos, hizo que el gobierno regional autonómico de Castilla-La Macha declarara el conjunto como BIC (Bien de interés cultural) en 2015, aunque ninguna actuación en su favor se produjo desde entonces.

El conjunto de Villaflores está formado por diversos edificios que merece la pena reseñar. Es el primero el “Edificio Principal”, que tiene en su centro una gran construcción de planta cuadrada, con un apoyo central cilíndrico realizado en ladrillo, y con cubierta a cuatro aguas sobre estructura de madera. El edificio principal tiene dos plantas, y se constituye por un cuerpo con dos crujías que configura la fachada principal y otros tres cuerpos de una crujía con apoyos intermedios que conforman un cuadrilátero que permite en su centro un gran patio en el que se levanta la construcción cuadrada dicha al inicio. La crujía frontal de la planta baja estaba destinada a uso residencial, y en su interior había habitaciones, salones, chimeneas elegantes y pavimentos hidráulicos. El resto de crujías se destinaban a usos ganaderos, y la planta alta de todo el edificio se usaba como gran almacén y secadero de grano de cereal.

La fachada principal ofrece un gran desarrollo horizontal, y la puerta de acceso al conjunto tenía sobre ella un frontón rematado por un campanario, apareciendo en él el escudo de la promotora, un reloj y el rótulo denominativo de la finca. Este gran campanario se hundió en el transcurso de una borrasca de viento y lluvia, propiciado por su previo deterioro, en 2016. La construcción, realizada en sus fachadas exteriores a base de mampostería de piedra caliza con rafas y verdugadas de ladrillo es de clara tradición mudéjar, muy en la línea de lo que Velázquez Bosco hizo en la ciudad de Guadalajara para delimitar con una elegante valla el conjunto de la Fundación “San Diego de Alcalá” encargado también por “la señora” doña Diega Desmaissières.

A levante de este edificio se alza una construcción religiosa que venía a ser la iglesia o capilla de la colonia. De planta rectangular ofrece un cajón formado por un muro de carga y precedido de otro cuerpo menor en anchura que hace de atrio, y otro similar en el lado opuesto que sirve de sacristía. En fotografías antiguas se ve que esta capilla, dedicada a San Diego de Alcalá, tenía un altar, y un conjunto de bancos para los fieles hechos de madera con decoración modernista de “art decó”. Un pequeño coro elevado a los pies al que se subía por escalera de caracol, todo ya hundido. La fachada principal es simple y ecléctica: muestra cuatro pilastras bajo la cornisa y en el centro surge un frontón sobre el que se eleva el campanario. El atrio se cubre a dos aguas y en el frente se abre la puerta mediante un arco semicircular. Y el conjunto de la iglesia se rodeaba por un pequeño muro bajo, creando un espacio que servía también de cementerio. La escueta decoración de fachada, cornisa y aleros ofrecía guiños evidentes a la tradición mudéjar de la zona.

También a levante del edificio central, y en alineación en forma de arco, se levantan cuatro bloques de viviendas que servían de alojamiento para las familias que trabajaban de forma permanente en la explotación. Sus muros son de mampostería, de piedra caliza, combinando con ladrillo en las esquinas, los cercos de los vanos, las impostas y las cornisas.

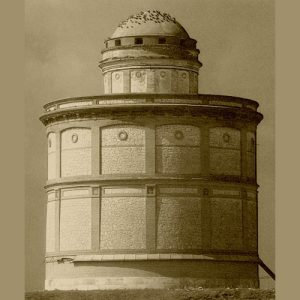

Excepcional es el edificio que en el extremo más oriental de la colonia servía para palomar. Muy llamativo, por sus dimensiones, y por su estructura de planta circular, que al verlo en detalle y en plano, se observa que está formado por dos círculos concéntricos, de volumen cilíndrico, que se dividen a su vez en dos niveles y estos en doce habitáculos donde se contienen los nidos de las palomas. El cilindro exterior, el visible a los visitantes, muestra un gran zócalo de piedra y ladrillo, con una escalera exterior que permite el acceso al interior, y se remata con una cúpula semiesférica, recordando todo ello al gran templo en forma de panteón que en Guadalajara alberga los restos de la fundadora y su familia. El conjunto de este palomar de Villaflores es singular y atractivo. Su formato inhabitual, su decoración exterior a base de mampostería de piedra caliza, con pilastras de ladrillo, su acabamiento superior con cupulilla, y hasta los detalles ornamentales con cerámica de arista y motivos geométricos de tradición mudéjar le hacen un edificio que se suma al conjunto y que adquiere valores patrimoniales incontestables.

En el espacio que rodea a estos edificios, se alzaron otros muchos accesorios. Entre ellos, almacenes de aperos, una gran bodega que permitía la producción de vino, su maduración y almacenaje, y dos norias gigantescas, también de cuidado diseño para la producción del aceite de oliva. De todo ello solo se ven hoy ruinas lamentables, y en algunos casos la evidencia de sus restos, denotados por montones de escombros.

Y todo ello, –y esto es lo más preocupante– abandonado, desmantelado y destruido sistemáticamente en los últimos veinte años.

FUENTE: https://www.facebook.com/herreracasado

Archivos

- Elegir el mes

- abril 2025 (340)

- marzo 2025 (444)

- febrero 2025 (350)

- enero 2025 (412)

- diciembre 2024 (392)

- noviembre 2024 (403)

- octubre 2024 (413)

- septiembre 2024 (274)

- agosto 2024 (294)

- julio 2024 (465)

- junio 2024 (457)

- mayo 2024 (481)

- abril 2024 (433)

- marzo 2024 (500)

- febrero 2024 (400)

- enero 2024 (463)

- diciembre 2023 (474)

- noviembre 2023 (463)

- octubre 2023 (461)

- septiembre 2023 (416)

- agosto 2023 (420)

- julio 2023 (410)

- junio 2023 (433)

- mayo 2023 (460)

- abril 2023 (478)

- marzo 2023 (476)

- febrero 2023 (428)

- enero 2023 (433)

- diciembre 2022 (441)

- noviembre 2022 (400)

- octubre 2022 (404)

- septiembre 2022 (421)

- agosto 2022 (413)

- julio 2022 (434)

- junio 2022 (429)

- mayo 2022 (436)

- abril 2022 (451)

- marzo 2022 (440)

- febrero 2022 (402)

- enero 2022 (402)

- diciembre 2021 (406)

- noviembre 2021 (402)

- octubre 2021 (373)

- septiembre 2021 (336)

- agosto 2021 (318)

- julio 2021 (307)

- junio 2021 (292)

- mayo 2021 (288)

- abril 2021 (264)

- marzo 2021 (274)

- febrero 2021 (266)

- enero 2021 (280)

- diciembre 2020 (300)

- noviembre 2020 (252)

- octubre 2020 (281)

- septiembre 2020 (264)

- agosto 2020 (290)

- julio 2020 (353)

- junio 2020 (375)

- mayo 2020 (428)

- abril 2020 (389)

- marzo 2020 (375)

- febrero 2020 (399)

- enero 2020 (386)

- diciembre 2019 (393)

- noviembre 2019 (472)

- octubre 2019 (392)

- septiembre 2019 (377)

- agosto 2019 (374)

- julio 2019 (451)

- junio 2019 (427)

- mayo 2019 (447)

- abril 2019 (471)

- marzo 2019 (634)

- febrero 2019 (589)

- enero 2019 (639)

- diciembre 2018 (248)

- noviembre 2018 (332)

- octubre 2018 (334)

- septiembre 2018 (200)

- agosto 2018 (157)

- julio 2018 (238)

- junio 2018 (234)

- mayo 2018 (208)

- abril 2018 (262)

- marzo 2018 (257)

- febrero 2018 (228)

- enero 2018 (333)

- diciembre 2017 (265)

- noviembre 2017 (309)

- octubre 2017 (362)

- septiembre 2017 (318)

- agosto 2017 (253)

- julio 2017 (270)

- junio 2017 (338)

- mayo 2017 (322)

- abril 2017 (301)

- marzo 2017 (355)

- febrero 2017 (378)

- enero 2017 (333)

- diciembre 2016 (439)

- noviembre 2016 (616)

- octubre 2016 (417)

- septiembre 2016 (283)

- agosto 2016 (269)

- julio 2016 (270)

- junio 2016 (390)

- mayo 2016 (420)

- abril 2016 (398)

- marzo 2016 (368)

- febrero 2016 (385)

- enero 2016 (367)

- diciembre 2015 (396)

- noviembre 2015 (328)

- octubre 2015 (364)

- septiembre 2015 (285)

- agosto 2015 (260)

- julio 2015 (281)

- junio 2015 (293)

- mayo 2015 (283)

- abril 2015 (303)

- marzo 2015 (347)

- febrero 2015 (326)

- enero 2015 (333)

- diciembre 2014 (355)

- noviembre 2014 (391)

- octubre 2014 (380)

- septiembre 2014 (226)

- agosto 2014 (177)

- julio 2014 (200)

- junio 2014 (234)

- mayo 2014 (281)

- abril 2014 (299)

- marzo 2014 (267)

- febrero 2014 (284)

- enero 2014 (244)

- diciembre 2013 (209)

- noviembre 2013 (246)

- octubre 2013 (232)

- septiembre 2013 (209)

- agosto 2013 (180)

- julio 2013 (219)

- junio 2013 (107)

- abril 2013 (1)

- enero 2013 (1)

- junio 2012 (1)

- diciembre 2011 (1)

- noviembre 2011 (4)

- marzo 2010 (2)

- febrero 2010 (1)

- marzo 2008 (105)

- febrero 2008 (67)

- enero 2008 (68)

- diciembre 2007 (48)

- noviembre 2007 (27)

- octubre 2007 (31)

- septiembre 2007 (17)

- agosto 2007 (22)

- julio 2007 (8)

- junio 2007 (5)

- mayo 2007 (22)

- abril 2007 (30)

- marzo 2007 (14)